Copyright(C) 2000-05-31,2010 M . Tsukui, Suginami Junior and Senior High School affiliated with Bunka Women's University All rights reserved. |

上月情報教育助成最終報告書

研究代表者/津久井 大

共同研究者/戸谷 真紀子

インターネットを利用した『教科・情報に関する自学自習システム』の確立

及び家庭科(食物領域)における『栄養計算システムの作成』

上月情報教育助成に参加するにあたって、平成12年度から学内LANで利用してきた『Webテキスト』を平成13年3月に『情報教育遠隔講座のページ』としてインターネット上に公開した。

この『Webテキスト』は現在も活発に更新されており、初期のものと比較すると格段と使いやいものになってきた。

例えば、

この『Webテキスト』の利用形態としては『情報の授業で利用』、『学内・フロアに設置したパソコンによる生徒の自学自習に利用』、『学内での職員研修に利用』、『インターネットを通して学外からの利用(本校生徒・他校生徒・一般の方)』が考えられる。

今回のこのプロジェクトでは、研究目的の1つ目として『情報活用の実践力の育成を目標にした実践と評価』が挙げられる。『情報教育遠隔講座のページ』を生徒が自学自習することにより徐々に情報活用能力が向上し、『委員会活動のページ』、『生徒会活動のページ』などが新設・充実することを狙っており、実際に『生徒会活動のページ』や『委員会活動のページ』などが新設された。

生徒が作成したページはまだ少ないが『図書委員会のページ』が生徒の手によって作成され始めた。

更に、生徒全員にメールアカウントを配付し、メール機能を用いた質疑応答もできるようになった。

また、研究目的の2つ目は『情報の科学的な理解の育成を目標にした実践と評価』ということになり、『桐を用いた栄養計算システムの作成』においては、まったくプログラミングやシステム開発の経験のない生徒を対象にして、『その生徒たちがシステム開発をどこまでできるか』、『生徒にはどの程度まで力がつくか』を明らかにしようとした。

この研究助成を利用した『私の実践内容』に関しては『普通教科「情報」展開事例集-新教科開設に向けて- 一橋出版』に25事例のうちの一つとして載せることができた。

また、文部科学省主催の『第3回インターネット活用教育実践コンクール』において、本校での私の実践に関する報告書を作成して提出したところ佳作を頂くことができた。

文化女子大学附属杉並中学校・高等学校

東京都杉並区阿佐谷南3-48-16

URL: http://www.bunsugi.ed.jp/

e-mail: m-tsukui@bunsugi.ed.jp

<<本校生徒の現状把握>>

授業を展開する上で重要となる『現状把握』をする目的で、平成14年度の『選択情報』を受講する生徒(高校3年生)を対象に次のようなアンケート(『選択情報』の授業を開始した平成12年度から4月の時点での最初の授業『オリエンテーション』のときに毎年実施)を行った。

平成14年度に私は中学1年生2クラス(週2時間必修・半期:4月~9月)・中学3年生2クラス(週2時間必修・半期:10月~3月)、及び高校3年生5クラス(週2時間選択・通年)の9クラスを担当していたが、ここでは、平成14年度の高校3年生『選択情報』受講者のもののみを記載して現状把握としたい。

図1 自宅にPCがあるかどうかについて

『選択情報』の授業を行うにあたり、各家庭でのパソコン所有率を参考程度に知りたいためであって、特にパソコンの普及状態を調査する目的でアンケートしているわけではないが、過去数年間の調査結果からも着実に一般の家庭にパソコンが普及しているということを認識できる。

図2 平成14年度の『選択情報』受講生のPC経験年数

自分のページを持っていて『Webページの作成』や『画像の編集』等は日常的に行い、自分のWebページの更新作業を行っている生徒であっても、前述の『表計算ソフト』や『プレゼンテーションソフト』等に関しての使用経験は多くないという状態であり、大半の生徒はこの授業では初めて聞いた内容が比較的多いと思われる。

図3 使用しているOS

図4 インターネット接続環境の有無

図5 インターネット接続回線の種類

回線の種類が正確にわかった生徒に対する比率は出していないが、不明も含めたパーセンテージでは左図のような比率になっている(不明と回答した生徒の比率からもハードウェアは苦手ということがわかる)。

図6 自分用のアカウントの有無

また、『自分専用のアカウントはない(必要に応じて家族でアカウントを共用)している生徒』は60%程度であった(空欄の生徒は除き、単純に有無だけをパーセント表示した)。

前述のとおり、このアンケートは『選択情報』の授業の初回(オリエンテーション)に行われたものである。

平成14年度4月から生徒全員にメールアカウントを配付して、生徒からの質問にメール機能を用いて答えようと考えていたが諸般の事情(インターネット系サーバのリプレースとそれに伴う工事の遅れなど)によりメールアカウントの配付が10月中旬になってしまった。

図7 遠隔教育希望の有無

『不明』と答えた生徒も10%程度おり、『質問できる環境』の便利さに対するアピール(この時点でのアピール)が足りなかったかも知れない。

いずれにしても、本校の『選択情報』の授業受講者像は『およそ70%の生徒が初心者(パソコンに初めて触れたか、せいぜい2年未満の経験年数)であるということ』と『(女子高生の比較的一般的な特徴かもしれないが)ハードウェアは苦手であるということ』を認識しつつ、週に2コマという限られた中でできるだけ色々なことを紹介し、実際に自分で経験することを目標に日々の授業を行ってきた(そのようなわけで、コンピュータの構成【五大機能など】)、クライアント・サーバシステム、プロトコルといったような内容に関しては、できるだけ簡単に触れる程度とし、実習主体の授業を展開して『情報活用の実践力』の養成を強く意識した授業内容を心掛けることにした)。

勿論、何も見ないで全ての実習内容を完璧にできるようになることは理想であるが、私が目指してきたことは参考文書を見ながら、それを応用して自分の課題を作る段階で利用できる能力がつけばよいということである。 何回か同じ機能を利用してみれば、そのうち自然と使えるようになるものである。

平成15年度からは新制度としての教科『情報』が始まるので、本校での授業内容も今までのものを活かしながら『切り口』を変えて、新しい科目としての『情報A』を展開する予定である。

しかしながら、各ソフトウェアの使い方がわからなければ何も課題をこなすことはできないので、ある程度の解説は今後も行う。

但し、ツールの使い方を教えることが主目的ではなく、情報の収集・分析・評価、情報の活用の仕方、情報の発信、問題解決の方法なども含めたものになるわけで、これについても『Webテキスト』の内容は充実しつつある。

<<従来の『選択情報』と新教科『情報(本校の科目は情報A)』のカリキュラムについて>>

ここでは従来の『選択情報』と新教科『情報(情報A)』に関して本校の年間指導計画などを紹介する(表1・表2)。

今まで高校で行ってきた内容(表1)は課題一覧のページ

(http://www.bunsugi.ed.jp/kyoka/jyoho/text/jyohokadai/kadailst.htm)にまとめられているが、平成14年度開始の中学校新課程より、これらの内容は全て中学校で行うことにした。

表1 本校で従来行われていた『選択情報』の年間授業計画

(一太郎12の起動と終了、文書の書き方、ファイルの読込と保存、挿入モードと上書きモード、文字の削除、行の挿入と削除)

※ ペイント系ソフト(フォトレタッチソフトを利用し、自分の作成した画像も貼り付けさせ、その画像についての説明や感想を書かせる。

(課題レポート:今まで学習してきた機能の簡単な概要をまとめて提出させる。)

~

7月

PhotoCREWの起動と終了、データファイルの読込と保存、画像の切り取り・コピー・貼り付け、選択ツール、自由選択ツール、ブラシツール、スポイトツール、消しゴムツール、バケツツール、移動ツール、キャンバス回転やレベル補正、印刷機能など

画像ファイルフォーマット(JPG、GIF、BMPなど)について解説

※時間があればIF()、COUNTIF()、VLOOKUP()、LEFT()、RIGHT()、MID()、MIDB()、INT()、ROUND()、ROUNDUP()、ROUNDDOWN()等の中からいつくかを別機会に実習できればと思う。

◎余裕のある生徒が対象(実際には前回の予備)

課題例:

天気予報システム・POSシステム・銀行のオンラインシステム・電車の運行システム・自動改札システム等

~

12月

◎ブラウザ(MSIEとネットスケープコミュニケータ等)

◎ネットワーク機器について(NIC、LANケーブル、ルータ、HUB等)は、できる限り実物を見せて解説

◎プロトコル(TCP/IP、Net-BEUI)

◎URLやHTMLについて

◎この課題を通して、自分で考え、まとめたことをホームページとして発信する方法を学習する。

◎生徒の作品でよいものがあれば、本校のホームページに公開することもあるということも伝達する(『非公開』希望者は申し出させること)。

◎自ら調べた内容をもとにホームページを作成、著作権や情報モラルについては順次解説する。

◎スキャナーによる写真の取り込みは個別指導

◎ホームページの作成1~4までは毎回1コマ程度の解説を行う。

◎時間が足りない場合には各自放課後に残って作業することは可能。

(~

3月)

◎発表内容の企画とデータ作成

◎スライドショーの実行について解説する。

表2 新学習指導要領対応『情報A』の年間授業計画

提出課題:『自己紹介及び情報の授業を受けるにあたっての意気込み』

~

6月

1.どんな部品が必要か調べる。

2.どんなソフトが必要か調べる(OSは?・応用ソフトは?)

3.予算はいくらに設定するか。

4.使用部品を予算内で決定する。

5.実売価格調査(電気街を各自で廻り実地調査《ゴールデンウィーク中の宿題》)し、予算と実売価格を表にまとめる

6.まとめの表をワープロに貼り付けて、感想と共に提出

(提出課題は著作権・情報モラル関係のワークシートの予定)

(課題:『添付ファイルしりとりリレー』)

~

12月

実習課題は『社会で利用されている情報システムについて調べてまとめよう』

である。

例)

~

12月

最後に一人ずつ発表(持ち時間一人3分)

~

3月

実習課題は『気分はWebクリエータ(?)(情報発信編1)』

きちんとリンクが張れること、アップロード後に画像などがきちんと表示されている

こと、アップロードも自分でできるようになることなどを目指して学習

<<教育実践例の紹介>>

平成11年8月に新校舎を建築したのに伴って、本校にパソコン教室が設置されたので、平成12年4月から情報の授業を行っている。

この授業で使用すべく、私は『情報』に関する本校の授業内容をWeb化してきた。

私が自作した『Webテキスト』を初年度は学内LANのみで使用していたが、今回の『上月情報教育助成』参加にあたり、これをインターネット上に公開し、更に加筆訂正することにした。

当然のことながら、この『Webテキスト(情報教育遠隔講座のページ)』は現在も、実際の授業の中で大いに活用されている。『桐による栄養計算システムの作成』の部分を除いて一応の完成をみたが、これらの部分に関しても、『よりわかりやすく』、『より正確に』をモットーにして現在においても日々更新している。

平成14年度『選択情報(情報A相当)』の授業において、授業の最後に行ったアンケート結果は次の通りである。

次の図(図8)は『教師の熱意』を聞いたものであるが、『熱心ではない』という否定的な項目を選択した生徒に対して『大変熱心である』という肯定的な項目を選択した生徒の数が圧倒的に多く、概ね私の熱意が伝わったと考えるべきであろうか。

『Webテキスト』を作成するための労力・時間というものは莫大なものがあり、『私なりの思い入れ(授業毎の反省を活かして、時間さえとれれば次の授業に直ぐ新しい加筆訂正版の内容で授業をすること、分かりやすいWebテキストを作成するのは全て生徒のためであると考えていることなど)』もあったので半数くらいは熱意が伝わるかと考えたが生徒たちの反応は意外とクールであり、この程度は『普通』と考えるらしい。

図8 先生の熱意に関して

教育実習を受けてきた人には理解してもらえるかと思うが、一つ一つの授業・実習内容などの検討、(特に今回の情報の授業に関しては、参考とする授業モデルなど何もないところからの)年間授業計画の作成、テキストや配付プリントの作成など、担当教師としては、もう少し熱意が伝わって欲しかったものだという寂しさもある。

図9 授業レベルに関して

本校の生徒のレベルを私なりに想定して、熟慮した上での授業内容だったので、おおよそ丁度よい授業内容であったのではないかと思われる。

一方で『授業レベルが高い』と答えた生徒が約4分の1いたことがわかる。

次の図(図10)は『授業速度』に関する調査の結果である。

『授業レベル』の調査と同様に『速い』という項目に回答した生徒が26%いた。

授業速度が『遅い』と感じた生徒が10%弱いるがこのような指摘を含めれば、教師側(私の感覚)から考えて、私の授業スピードは、それ程速くなく丁寧に説明をしてきたことが読みとれる(『速い』と感じた生徒が 26%いる事実、『遅い』と感じた生徒も少なからずいるという事実から考えてバランスのとれたところだったのではないかと思う)。

図10 授業速度に関して

生徒のレベルによって種々の要求はあるのだろうが、だいたい普通のスピードで授業が進行できたものと判断する。

アンケート調査からは離れるが、私が考えている『選択情報受講後の生徒に期待する能力』について述べておきたい(これらは『Webテキスト』での学習の主な目的でもある)。

図11 配付プリントに関して

この科目は『選択情報』という科目名で平成12年度から行っている。(国語や英語などは別だが)『選択情報』は実習主体の授業だったせいか、初年度は積極的にノートをとる生徒が少なかったので、その経験を活かして平成13年度 (上月情報教育助成を受け活動を開始した年)から『サブノート』としてのプリントを配付することにしたわけである。 『役に立たない』という否定的な項目を選んだ生徒もいるが、このアンケート結果にも出ているように、これに関しては非常に好評であった。

図12 授業がわかるかということに関して

この回答をどのように分析するかであるが、ここで『わかるということ』はどういうことなのかを考えてみたい。

『国語』や『数学』、『英語』などの教科でいう『わかるということ』は、文字通り頭で理解できていて、必要事項は暗記していることをいうであろう。

テストでも理解・暗記していないと高得点は望めない。

一方、『情報』の授業ではどうだろうか。

もちろん、マニュアルも教科書も副読本なども含めて、全く何も見ないでできることを『わかる』といえるであろう。

しかし、(社会人がコンピュータを仕事で使うということを含めて)『情報』の場合には、もう1ランク低い『わかるということ』が存在してもよいのではないかと私は考える。

教科『情報』を教える立場の私もそうだが、もっと高度な仕事をしているシステムエンジニアやプログラマという人でさえも、プログラミングしているときに使いたい関数の仕様がうろ覚えの時には『マニュアル』を参照 して作業するわけである。

見ないでできることがらを増やしていくという態度は重要だが、それは徐々に増やせばよいのである(仕事でコンピュータを使う場合で自分では現時点で解決できない事態がもし発生したら、本やWebで調べて問題を解決しながらコンピュータを利用すればよいわけだし、このような態度・ 能力を養うことが教科『情報』の目標の一つだと私は考えている)。

授業内容を『理解・暗記』することに慣れた生徒たちにとって、『何かお手本(Webテキストなど)を見ながらでしか課題をこなすことができない自分』を考えてみると、今回生徒たちが受けてきた授業内容が実際には結構役だったものの、テキストを見ながらでないと自由課題をこなせなかったという不満から『よくわからなかった』というところを選択したのではないかと考えられる。

図13 授業を受けた効果に関して

事前の調査で明らかにしたように、本校の生徒像は『インターネットの閲覧やメールくらいは使うが、(ワープロソフトや)表計算ソフト・プレゼンなど、いわゆるツールの使い方はほとんど知らない』というものである。

中には自分のホームページ(Webページ)を持ち、授業を受ける前から積極的に活動している生徒もいるが大部分の生徒は初めてホームページなどを作成したものである。

作品を見ていただければ、色々な課題をこなし、生徒が主体性をもって作品の制作にあたり、JAVA Scriptなどの高度なものは行っていないが、ある程度以上の水準には達したことを理解して頂けるのではないかと信ずる。

もう一つのテーマとして『桐を用いた栄養計算システムの作成』があるが、こちらの方は高校の『パソコン同好会』のメンバーを中心に学習してもらっている。『パソコン同好会』のメンバーといっても、生徒はデータベースシステムに関して、全く何も知らない状態からの参加である。

先ず始めに、データベースの基本的概念についての解説、データベースの作成について解説ページを作り、実際に生徒に実習してもらった。

続いて、作成したデータベースへのデータの追加・訂正・削除について解説、作成したデータベースから検索語に該当するレコードを絞り込む方法を解説して、食品成分表の中に大量に記録されている食品データから必要なデータを取り出すことを学習した。

更に、個々の食品データを表示するためのフォームの作成、プログラミングの基礎を解説、メインメニューの作成まで学習した。しかしながら、この指導実践に関しては結果的にあまり進まなかった(詳細は成果欄に記載した)。

写真1 パソコン同好会によるパソコンの自作

パソコン8台分のパーツのうち、6台分は私が組み立てたが、残りの2台は『パソコン同好会』のメンバーに組み立て作業を体験してもらった。

活動時間の関係もあり、生徒達はハードウェアの組み立てまでしか体験できなかったが、その後のOSのセットアップを私が行い、次の部活動の時に『きちんと動いたこと』を生徒達に伝えると「大変満足しています」、「先生の指導がなければ組み立てられなかったけれど、手順をきっちりと教わったので、私達にもできました」、「今度は自分でも作ってみたいです」などという感想を述べてくれた。

作成した各パソコンは、当初の予定通り、本校の1階から3階の各フロア(生徒ホール)にて2台~3台ずつ設置され、昼休みと放課後に自由に利用されている。 開放時間中は常に、ほぼ全てのパソコンが利用されている状態であり、生徒が自発的に学習していることなどを考えると助成金は有効に活用され、本プロジェクトの目標のひとつは十分に達成されたのではと思う。

写真2 薔薇祭(文化祭)用の資料を検索する高校生

教える方の立場からすると、一度教えた経験を生かして次の時には『Webテキスト』のある項目について、「今ある説明を変更して、このように説明すればよりわかりやすいだろう」と考えた場合には、即座に、そして自由に修正が可能なので非常に有益である。

生徒側の立場からすると『自学意識(独学意識:自ら学び、自ら考えようという意識)』の高い生徒は問題ないが、画面転送を用いて『Webテキスト』の内容を説明したり、説明後に実際に行ってみせるときに、自学意識の低い生徒は飽きてしまう場合がある。

そのため、1学期の経験を生かして2学期からはサブノート形式のプリントを配付している(平成13年度から実施)。

このプリントは学習すべき項目を記述しただけの簡単なもので、項目毎に説明を書き込む欄を設けただけのものではあるが、この記述式プリントを配付し、重要点を書き込みながら説明を受けるように工夫してからは、自学意識の低い生徒達のやる気にも変化が起こって随分よくなった。

平成14年度の生徒が授業で作成したWebページは、作成に関してフロアパソコンを用いて授業以外でも頑張り、これまで以上によい作品が多数できあがった。 今後は整理して本校のホームページから『生徒の作品のページ』として表示できるようにしたいと考えている。

電気通信大学・岡本 敏雄教授が主催された『高度情報通信時代への情報教育指導者育成講座』の中の一つとして受けた講習:『簡単なWeb-CAIの作成演習(担当:松居 辰則助教授・井上 久祥助手)』を参考にして、現在、WBT-drill(学習内容確認ページ)を作成している。

実習で行われた内容は理解し、動作もするようになったので、次々にドリルの内容を考えていった。『Windows の基礎』、『ハードウェア関係』、『ネットワーク関係』から初めて、『情報モラル』などの座学の他に、『表計算ソフト関係』、『ホームページ作成ソフト関係』、『プレゼンテーション関係』などツールの確認ドリルも作成済みである。残っているのは『ワープロソフト関係』と『グラフィックソフト関係』のみである。

Webベースの授業テキストを作成しインターネット上に公開したことにより、次に記述したような成果あった。

私が作成したWebテキストは、いわゆる『第2世代の情報教育』であるので、平成15年(中学校は平成14年)から始まる新カリキュラムにおける情報教育(『第3世代の情報教育』)とは少々かけ離れている。

そのため、今後は新カリキュラムに対応するような新しいWebページも作成するつもりではある。

しかし、『新しい教科書』や『新カリキュラムに対応すべく作成するページ』だけでは、当然、各ソフトウェアは使えないので、今回作成して発表した『Webテキスト』は十分に利用価値のあるものと思われる。

平成13年度の『現職教員等講習会』の最後に行われた総合実習において、この『Webテキスト』を用いて研究授業を行ったところ、講師の方を含めて参加された先生方からも好評を得た。

担当講師の方から「来年の研修(『現職教員等講習会』)で是非とも、参加された先生方に紹介したいので、MOに保管して頂けないでしょうか」と依頼があったので、いくつかの条件は付けたものの快く了解した。

私が作成した『Webテキスト』のうちのExcelの部分だけではあるが、今後、多くの先生方に参考にしていただけるものと思う。また、これを契機に数校の先生から「授業で利用している」という報告を受け、実際に授業見学に来られた先生方も数名おられる。

私が『現職教員等講習会』の総合実習で行った内容は、『Excelの検索機能(フィルタオプションの設定、オートフィルタ)の練習:相性診断』であるが、次のような授業展開をする。

Webベースのテキストを用いて3年間授業を行ってきた。その結果、できる生徒は自分のペースでどんどん学習を進められるので好評である。また、苦手な生徒ほど印刷されたテキストを好むということも分かった。

通常の教科は別なのだろうが、このグループに分類される生徒は実習主体の『情報』の授業では自ら進んでノートを取るということに抵抗を感じるようである。

受け身中心の生徒が増えたという昨今の状況からすると、このグループに分類される生徒にやる気を起こさせるには、サブノート式のプリントを作成し、空欄等に記入させながら実習説明を聞かせるという方法が効果を上げることが分かった(『Webテキスト』で勉強してきた附属中学生が今年度(平成15年度)に高校に入学してきたが、かなりの初心者であった生徒もスムーズに操作できるようになっていることが、はっきりと認識できた)。

今でこそ、比較的安価な『ツールの使用方法を解説した副読本』が教科書会社から販売され始めているが、私が自分で『Webテキスト』を作成し始めたときには、あまり存在しなかった。

もちろん、有用な『解説本』はたくさん出版されていたし、一部ではあったが『教科書会社から出版される副読本(比較的高価)』もなかったわけではない。

しかし、Windows やワープロソフト、表計算ソフト、フォトレタッチソフト、ホームページ作成ソフト、プレゼンソフトなど、授業で必要となるソフトウェアの操作方法を教えるために一通りのものを生徒に購入してもらうとすれば相当の出費が必要となったに違いない(このような観点からも『Webテキスト』を作成した意義はあったと考えられる)。

生徒会や図書委員会の担当など教員のスキル向上に伴って、生徒会や図書委員会のページを作ろうという雰囲気が出てきて、通常のWebページ作成担当ではなかった先生が生徒と協力しながら自分の担当している委員会などのページを作るようになってきた。

平成14年度は生徒にメールアカウントを配付したものの、時間の関係でメール機能を使って自宅から本校情報担当職員宛に質問するということまでできなかった。本校生徒には全員メールアカウントを配付することになり実際にインフラ整備までは行った。

平成15年度からは積極的に活用し、実際に質問などをメールにて回答することも試みたい。本報告書を書いている平成15年度4月現在には、授業を開始したいくつかのクラスに関してメール実習(『現時点で分からないことを情報担当教員にメールして聞いてみよう』という実習)を行ったので、今後は積極的に質問メールが来ることと期待している。以下にその一例を示した(改行コードを適宜削除して、読みやすいように整形した)。

|

わからないことが特に思い浮かばないんですが。

パソコンは独学で覚えたところが多いんで操作が適当なところが多いです。

何が言いたいんでしょう

話は変えて。これってhtmlタグつかえるんですか?

<Font color="green">あああああ。</Font> ・・・。

3年*組○○○

--

文杉*******

|

○○○さん、こんにちは。

津久井です。

> わからないことが特に思い浮かばないんですが。

>

> パソコンは独学で覚えたところが多いんで

> 操作が適当なところが多いです。

> 何が言いたいんでしょう

昔はみんな独学だったのです。

私も始めた頃には誰にも聞く相手がいませんでした。

勿論、インターネットなどというものは大学の研究者の ものだったので私のようなものは使えませんでした。

パソコン通信もパソコンを始めた頃にはなく、しばらくしてからサービスが始まったと記憶しています。

高くて入りませんでしたが・・・。

無料のパソコン通信に入って利用していました。

少なくとも今は、私が経験してきたよりは、遙かに学習に適した環境であり、疑問があったらインターネット上 を探せば、結構、解決策は見つかりますし、何より学校で教えるものになってしまいましたから・・・。

しばらく、おもしろくないだろうけれど、基礎的内容にお付き合い下さい。

> 話は変えて。これってhtmlタグつかえるんですか?

> ためしにやってみます

>

> <Font color="green">あああああ。</Font>

>

> ・・・。

学校の環境では「HTMLメールは使えない」または「テキストのみ表示」になっているはずなので使えないことと思います。

--

johoinst@bunsugi.ed.jp

WBT-drillもほぼ完成し、後は『ワープロソフト関係』と『グラフィックソフト関係』のみとなった。

昨年度まで審査委員を務められた『植村先生』の助言に従い、Webテキストの構成に関して再検討した。

今まで、それぞれのソフトウェアの使い方に関して一つ一つ解説してきたのであるが、この流れのページも残しつつ、平成14年度からは新たに『授業課題一覧』というページを作成した。

このページは今まで行ってきた授業課題を一覧したものであり、各課題毎のリンクを辿ることにより『それぞれの課題の説明』と『その課題をこなすにはどのようなスキルが必要であるか』ということを、一覧表にまとめたものが表示されるようになっている。

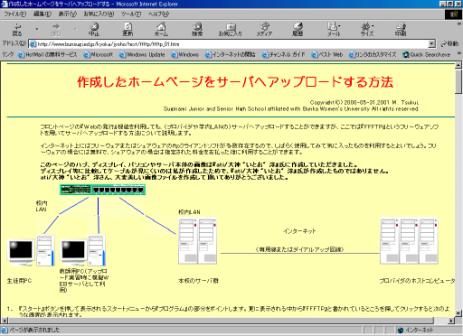

図14『情報・課題14 気分はWebクリエータ?(情報発信編1)』より抜粋

図15 『作成したページをアップロードする方法』の解説ページ(先頭部分のみ抜粋)

これにより、マニュアル的な記述部分のみであったものから、課題をこなすのに必要なスキルは何か、そのスキルがなければどのような解説ページを読めばよいのかが直感的に理解できるようになった。

こうすることによりスキル一覧が表示されている課題解説ページからリンクを辿って必要なスキルを解説したページへ即座に飛ぶことができるようになったので、以前のものよりも遥かに使いやすくなったことと思われる。

本校においても、今までの『選択情報』をベースとした新教科『情報A』が平成15年度より始まる。

そっくりそのまま今までの授業を行うというわけにはいかないが、これまでの経験を活かして授業展開の切り口を変えながら新しい授業課題を追加中(表2参照)である。

今までは『Webページ作成実習』の中で解説してきた『著作権』や『情報モラル』に関する解説なども、平成15年度から学習内容の一つとして項目化するつもりである。

まだまだ、追加・変更の余地はたくさんあるが『著作権のページ【参考資料】』、『チェーンメールに関して(ウィルスに関するメール【参考資料】)』なども追加した。

また、『問題解決の工夫』の部分で『PC自作仮想体験』という実習内容を考えている。これは実際にパソコンを組み立てることはしないけれどもパソコンを自作するつもりになって、新宿や池袋、秋葉原の電気街などを歩き、必要なパーツがいくらぐらいするのか、予算をあらかじめ決めてその予算内でパソコンを自作するにはどんなパーツを購入すればよいのかなどを仮想体験させるものである。

この課題の最初の時間には『情報機器の種類と発達の歴史』の部分に引っかけて、私が作成した『コンピュータの歴史』のページ部分なども活用しつつ、パソコン内部の様子はどのようになっており、どのようなパーツが必要であるかなどの解説を行う。

その後、前述の調査活動(ゴールデンウィーク中の宿題)に入り、集めてきた情報を表計算ソフトで予算と実売価格(実際に購入してくるわけではないが、購入したつもりになって調べたもの)ごとにまとめる実習をする。

この段階で予算との調整段階に入り、インターネットなどで価格情報も再度集めて、目標金額にするためにはどのような手段をとればよいかを学習する。

最後に、価格調査をしたときの感想なども含めてワープロ文書にまとめ、この文書内に表計算ソフトで検討した『価格調査表』も貼り付けて提出させるという実習を考えている。

Webテキストを利用するにあたってのメリット・デメリットを考えてみたところ、先ず、メリットとしては次の3点が考えられる。

次の授業には前より分かりやすい記述に変更された『最新のテキスト』で授業をすることができるわけである。

『本としてのテキスト』の場合には、たまたま、そのテキストを持っていなければ参考にすることはできないが、『Webテキスト』ならば、パソコンで作業中はいつでも参考にすることができる。

2つめのデメリットとして、最新版を維持できていないことが発生する場合があるということがある。

このデメリットも『本としてのテキスト』のデメリットでもあるのだが、使用しているソフトウェアのバージョンアップに伴い、それに追いつけないということが起こりうる。

現在、本校では一般的なソフトはMicrosoft社の『OfficeXP』を使用しているし、ワープロソフトは『一太郎12』を利用している(平成15年度からは『教科・情報』が正式な制度として始まることと、比較的多くの教科書も『MS-WORD』を前提としていること、大学や企業が『MS-WORD』を使用している場合が多く、本校を卒業してから困らないようにとの配慮から、本校でも『MS-WORD』を教えることとした)。

昨年の夏(2002年8月)に、本校のLL教室をCALL教室(LL教室兼第2パソコン教室)にするのに伴って、従来のパソコン教室・図書室などで用いていた『Office2000』、『一太郎10』という環境も含めてバージョンアップすることができた。

最新版を利用することができ、これはこれで幸せなのであるが『Webテキスト』の画面は、主に『Office2000』と『一太郎10』で作成してきたので説明画面と現実のソフトの画面に相違点ができてしまっている。 『一太郎』の方はそれ程違いが感じられないが、『Office』の方は『Office2000』から『OfficeXP』に変わるときに画面デザインやメニュー項目などが変わっており違和感がある。

今後、順次加筆訂正していくつもりではあるが、少々困惑気味であるということは否定できない。

このことは、前述のように『本としてのテキスト』においても当てはまるのではあるが、『本としてのテキスト』の場合には、会社の出版・販売活動の一部として多くの人が関わり、最新版が販売されている。

そのため、このデメリットに関しては『本としてのテキスト』の場合には、ある程度回避できる(但し、随時発生する訂正や更新に関して、その都度、訂正版を発行するというわけにはいかない。ソフトウェアの新製品が出るタイミングなどを見計らって『新バージョン対応版』の書籍を出版する程度に留まる)。

今回のプロジェクトに関して『達成できたこと』と『できなかったこと』をまとめてみたい。

このプロジェクトは大きく二つの部分に分かれ、一つは『情報教育遠隔講座』と称し、当然のことながら授業でも利用するが、これはWebとメール機能を用いて『自学自習』をしながら生徒の情報活用能力の向上を目指したものであり、もう一つは『栄養計算システムの作成』と称した活動である。

当初の予定では前者に関して次のようなことがらを考えていた。

本校のWebページ上に『情報教育遠隔講座』という名称のWebページを開設し、もちろん、授業においてもこのページを用いて解説し、課題をこなすことを行うわけではあるが、授業だけではなく生徒はこれを自分の意志で学内の生徒ホール(各階フロア)に設置したフロアパソコンや自宅のパソコンから利用して『自学自習』し、不明事項に関しては予め生徒一人ひとりに配付したメールアカウントを利用して質問してもらい、回答するということを考えた。

前述のようにインターネット系サーバのリプレースが必要となり、このリプレースが色々な要因により、工事完了時期が延びてしまったことから、メールアカウントの配付が送れてしまった。 そのため前者に対する『達成できなかったこと』というのは、生徒にメール機能を説明する時間がなかなか確保できず、メールによる質問とそれに対する回答というシステム(制度としてのシステム)に関しては十分に機能させることはできなかったという点である(但し、成果の項目のところで述べたように、平成15年度4月にはメール機能の学習をして、当初考えていたことを実施し始めることができた)。

Webテキストの方は日々更新作業をしており、最初に公開したものから比較すれば完成度は大きな違いがある。

初期のバージョンでは『Windows の基礎』と『ワープロソフト関係』、『表計算ソフト関係』『グラフィックソフト関係』、『ホームページ作成ソフト関係』などを、いわゆる『マニュアル』的に解説してきた。

これらに関しても、更に『プレゼンテーション関係』を追加したり、各ページの内容も、生徒の反応に応じてよりわかりやすいものに変更してきた。

授業内容も徐々に充実させ、例えば『グラフィックソフト関係』では、生徒の質問が多かったもののうち、『バナー(リンクボタンの作成)』や『バナー2(透過GIFの作成)』、『領域の選択方法・応用編(色域選択とマスク編集)』等についても追加した。

『プレゼンテーション関係』では、当初は課題を説明するためのページが数ページあっただけだったが、今では基本的な学習項目に関しては、ほぼ網羅的に解説ページを作成し完成した。

国立科学博物館に見学に行ったときに撮影させていただいた写真を元に作成した『コンピュータの歴史』のページは平成15年度から始まる学習指導要領『情報A』の『(4)ア 情報機器の発達とその仕組み』の部分で活用することを強く意識して作成・追加した。

一番の収穫は『マニュアル的な解説は生徒にとってはつらいと思われるので、例えば、ドリルのページで学習し不明な場合には、そこから解説ページへ飛ぶような仕組みを作ったらいかがだろう』という植村先生のアドバイスであった。

このアドバイスがヒントとなり課題一覧のページを思いつき、課題毎に必要なスキルを追求して各課題の説明ページ上に必要なスキル一覧を載せ、不明なスキルはリンクを辿れば瞬時に解説ページを読めるような仕組みを作成できた。若干アドバイスとは趣旨が違うものになったが大体アドバイス通りのものができたと思う。

また、この課題一覧のページは年間の授業内容を紹介する『シラバス的な役割』もすることができて生徒には好評のようである。このようなことからすると、前者の方は目標の7~8割程度は達成できたのではないかと思われる。

また、後者の方は、今回のプロジェクトが採用される段階で、私が当初考えていたこと(つまり、私自身がシステムを作成するだけというテーマ)よりも更に遠大なテーマ(『生徒にシステム作成を体験させて、創造的論理思考力やシステムという概念を習得するような指導を工夫』し、その過程を紹介すること)を与えられた。

目的としては『情報の科学的理解の育成』ということになり、このテーマを実際に行うのは部活動の生徒たち(受験期に入り実質的な活動は停止した高校3年生)であるので、残念ながらストップした状態になり、実際問題としては相応の成果を出すまでには至っていない。

『栄養計算システム作成』の課題9あたりで部活動の生徒がつまずき、若干このテーマに対して壁にあたったようだったので、気分転換にWebの作成(『NECマルチメディアアート大賞』に参加するための『部活動のページ』の作成と文化祭に活用するための『校舎案内のページ』の作成)を高校2年の10月くらいから高校3年生の9月までさせた。その後、再度この活動をしてもらおうと考えていたのだが、活動のメインが高校3年生でもあり、受験生でもある生徒たちだったので活動ができなくなり、生徒が実際に行う活動としては止まってしまった。

そのため、生徒は関わらなくなってしまったが、『栄養計算システム』が正常に動くところまでは私が作り込み、何らかの結果を出したいと考えている(この関係で『栄養計算システム』に関する評価の仕事(本校・戸谷教諭の分担)ができなくなってしまったことに対して同教諭にお詫び申し上げる)。

| 1. | 高等学校学習指導要領解説・情報編 | 文部科学省 | 開隆堂出版 | 2001.10.20 |

| 2. | 高等学校新学習指導要領の解説・情報(普通教科) | 中村 一夫 | 学事出版 | 2000.08.15 |

| 3. | CGI/Perlハンドブック | 宮坂 雅輝 | ソフトバンクパブリッシング | 1999.09.27 |

| 4. | 高度情報通信時代への情報教育指導者育成講座(平成13年) | 岡本 敏雄/松居 辰則・井上 久祥 | ||

| 5. | 四訂版・著作権法の解説 | 千野直邦 尾中普子 | 一橋出版社 | 2002.08.01 |

| 6. | よくわかる知的財産権 | 藤川 義人 | 日本実業出版社 | 2002.01.01 |

| 7. | 明快になる著作権201答 | 吉田 大輔 | 出版ニュース社 | 2001.09.27 |

| 8. | 知らなかったじゃ済まされないネット時代の新ルール | 日経パソコン | 2001.11.26号p.176-185 | |

| 9. | 『情報世紀』の主役たち・パンフレット | 国立科学博物館 | 2001.03.05 | |

| 10. | 月刊アスキー1993.5月号~1995. 6月号スペシャルインタビュー(単行本:計算機屋かく戦かえり1996.11) | |||

| 11. | 普通教科「情報」展開事例集―新教科解説に向けて― P.250~P.268 | 津久井 大(分担執筆) | 一橋出版 | 2002.04.15 |

| 12. | 第3回インターネット活用教育実践コンクール報告書 | 津久井 大 | http://www.bunsugi.ed.jp/netcon02/netcon02.htm | |

前のページへ